<< Paragrafo precedente << >>Paragrafo

successivo >>

Lo spazio colorimetrico CIE 1931

Le coordinate colorimetriche X, Y, Z

Come si è detto la definizione dello spazio colorimetrico CIE 1931 per

la rappresentazione dei colori trae origini dalla definizione delle “curve

di imitazione del colore” che, pur non rappresentando la

sensibilità spettrale dei fotorecettori dell’occhio, ne sono in

corrispondenza biunivoca.

Le tre coordinate X, Y, Z rappresentano, lo ripetiamo, la stimolazione di

tre sensori scelti con tre opportune sensibilità spettrali (di forma

corrispondente alle “curve di imitazione del colore”

dette anche "funzioni colorimetriche") , in modo

che, misurando due colori metamerici (ossia che appaiono uguali) si si

otterrà la medesima terna dei valori X, Y, Z.

Chi fosse interessato a conoscere le funzioni

colorimetriche, definite punto per punto, con un

intervallo di 5 nm, esse sono state determinate sperimentalmente e

scaricabili dal sito ufficiale della CIE come foglio di calcolo di Excel.

Sebbene sarebbe possibile anche determinare altre 3 curve di imitazione del

colore, non è vero il contrario: ossia che 3 qualsiasi sensibilità spettrali

permetterebbero di rispettare questa proprietà, che è fondamentale per

potere parlare di spazio colormetrico.

In altre parole nel colorimetro a filtri mostrato nella pagina precedente

non avremmo potuto mettere tre qualsiasi filtri rosso verde e blu. È

necessario mettere tre filtri aventi per spettro delle curve di imitazione

del colore.

La scelta delle curve di imitazione del colore fatta dalla CIE nel 1931 è

stata fatta inoltre affinché le coordinate che si ottengono godano anche

delle seguenti, fondamentali (e comode) proprietà:

- qualsiasi colore fornisce sempre valori della coordinate mai negativi:

X ≥ 0; Y ≥ 0; Z ≥ 0;

- uno stimolo equienergetico (quello fornito da un colore

acromatico, ossia privo di tinta) fornisce tre coordinate uguali tra

loro: colore acromatico ⇔ X=Y=Z;

- la coordinata Y è stata scelta in modo da rappresentare la luminanza

del colore: luminanza = Y.

La luminanza, essendo una grandezza fisica

misurabile, fornisce quindi direttamente la misura dell'attributo

percettivo della brillanza.

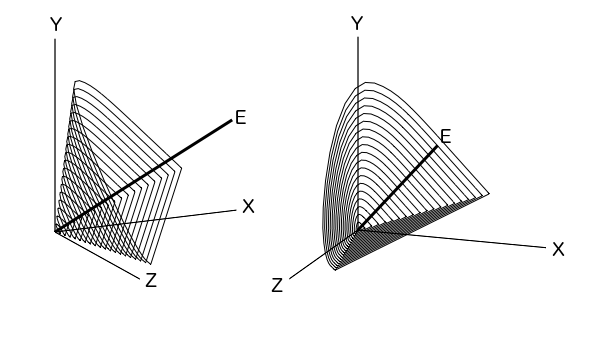

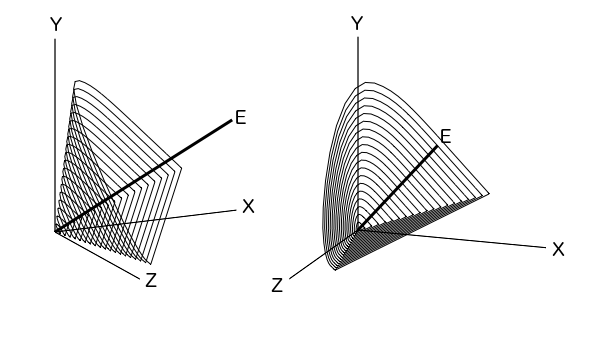

Lo spazio colorimetrico CIE 1931, rappresentato nelle coordinate X, Y, Z

può venire rappresentato come nella figura qua sotto:

Lo spazio colorimetrico CIE 1931 nelle

coordinate X,Y, Z, visto da due diverse angolazioni.

Si osservi la particolare forma a "cono schiacciato" del gamut,

che si estende all'infinito nel caso dei colori autoluminosi: tutti i colori

reali stanno al suo interno; sulla superficie curva stanno

i colori monocromatici, sulla parte piatta, in

basso, stanno i magenta bicromatici.

La retta uscente dall'origine è il luogo dei colori acromatici, ed è detta retta

acromatica o equienergetica.

Nell'origine è collocato il nero. Allontanandosi dall'origine, spostandosi

lungo la retta equienergetica, poiché aumenta il valore della Y (la

"quota"), che rappresenta la luminanza, si va verso i grigi e i bianchi via

via più luminosi.

I blu occupano la zona più prossima all'asse Z, i verdi la zona più prossima

all'asse Y, i rossi la zona più prossima all'asse X.

Ogni colore è rappresentato da un punto.

Se due colori giacciono su una stessa retta uscente dall'origine, essi

avranno la medesima tinta e la medesima saturazione

(quindi hanno la stessa cromaticità), ma

ovviamente non la stessa luminanza (quello più

esterno sarà più luminoso).

La sintesi addittiva nello spazio XYZ

La sintesi addittiva di due colori viene fatta

semplicemente sommando rispettivamente i valori delle tre coordinate, come

nell'esempio che segue:

- colore A (è un rosso):

- XA = 2,5

- YA = 4,0

- ZA = 3,5

- colore B (è un blu):

- XB = 4,0

- YB = 2,0

- ZB = 4,0

sintesi addittiva:

- colore C = A+B (è un magenta):

- XC = 2,5 + 4,0 = 6,5

- YC = 4,0 + 2,0 = 6,0

- ZC = 3,5 + 4,0 = 7,5

Un semplice visualizzatore di colore

È possibile visualizzare un colore inserendo le coordinate nelle caselle qua

sotto. Avvertenze:

- possono essere inseriti numeri interi o decimali, utilizzando

indifferentemente "." o ",";

- se vengono inserite le coordinate di un colore fuori gamut, ossia non

reale, il visulizzatore ne dà avviso;

- se un colore non è visualizzabile dal monitor, il visualizzatore lo

attenuerà e lo desaturerà automaticamente per visualizzarlo, dandone

avviso;

- inserendo 3 valori uguali verrà visualizzato lo stimolo

equienergetico. Questo appare, in modo più o meno marcato a seconda del

monitor utilizzato, come un bianco piuttosto "caldo": ciò dipende da

diversi fattori:

- dalla calibrazione del monitor;

- dall'angolazione di osservazione: i monitor LCD tendono a cambiare

la colorimetria cambiando l'angolo di osservazione;

- dal fatto che lo stimolo equienergetico è un colore neutro di

riferimento. In realtà, a causa dell'adattamento cromatico, noi

ricoosciamo come neutri colori che sono anche un po' diversi tra loro.

Coprendo le parti bianche del monitor (che sono più "fredde") e

osservandolo al buio si tenderà a perdere la sensazione di "tonalità

calda";

- inserendo invece i valori X: 0,9495, Y: 0,9990, Z: 1,0872 i valori RGB

del monitor corrisponderanno a 255, 255, 255 che è il bianco di

riferimento del monitor;

- inserendo, ad esempio, i valori X: 0,4123152, Y: 0,2126, Z:

0,0193273, che corrispondono esattamente alle coordinate

colorimetriche del rosso 255,0,0 si otterrà tale colore;

Significato generale delle trasformazioni delle coordinate degli spazi

Trasformare uno spazio significa trasformare le sue coordinate mediante

delle regole. Queste regole possono essere delle formule matematiche, ma

anche un algoritmi (ossia un procedimento fatto di una successione di

formule, o altre regole). A volte le trasformazioni sono estremamente

semplici, in altri casi sono tanto complesse da richiedere un gran numero di

calcoli ripetuti, per cui sarà necessario svolgerle mediante un calcolatore.

Se abbiamo a che fare con uno spazio di 3 dimensioni, i cui punti sono

determinati da 3 coordinate (come nel caso di uno spazio colorimetrico), la

trasformazione porterà ad avere almeno altre 3 coordinate nel nuovo spazio.

La trasformazione potrebbe portare anche a un numero maggiore di coordinate,

ma in questo caso quelle eccedenti la terza non saranno indipendenti dalle

altre 3.

Schematicamente, in termini del tutto generali, potremmo rappresentare una

trasformazione che porta da tre coordinate X1, Y1, Z1, ad altre tre X2, Y2.

Z2 in questo modo:

________________

X1

|

| X2

Y1 -->|

trasformazione |--> Y2

Z1 |________________|

Z2

Di una trasformazione può esistere anche la sua inversa, che ci permetterà

di tornare alle coordinate iniziali, in questo caso:

________________

X2 |

trasformazione | X1

Y2 -->|

inversa |-->

Y1

Z2 |________________|

Z1

Le coordinate colorimetriche x, y, Y

La rappresentazione dello spazio colorimetrico CIE 1931 nelle tre coordinate

spaziali X,Y, Z, pur essendo suggestiva, non è tanto pratica in quanto non

può essere rappresentata sul piano, come ad esempio su di un foglio.

Per questo la CIE ha proposto la rappresentazione nelle tre coordinate x, y,

Y alle quali si giunge mediante una semplice trasformazione:

x = X/(X+Y+Z)

y = Y/(X+Y+Z)

Y = Y (ovviamente!)

si può inoltre prendere in considerazione

un'ulteriore nuova coordinata:

z = Z/(X+Y+Z) che però di solito non si utilizza poiché non dà nessuna

informazione aggiuntiva: è infatti dipendente da x e da y. Infatti è

sempre:

x+y+z =1 (per mostrarlo basta mettere tre qualsiasi valori al posto di X,

Y, Z e calcolare x,y, e z), per cui z = 1-x-y. Quindi z viene di

conseguenza una volta note x e y.

Esiste anche la trasformazione inversa, che in

certi casi torna utile:

X = (x/y)*Y

Y = Y (ovviamente!)

Z = [(1-x-y)/y]*Y

Abbiamo così due nuove coordinate x, y che possono essere rappresentate su

un piano, e, insieme, danno informazioni sulla cromaticità (tinta e

saturazione) di un colore.

La coordinata Y, invece continua a rappresentare la luminanza, e non viene

trasformata, quindi non può venire rappresentata su tale piano.

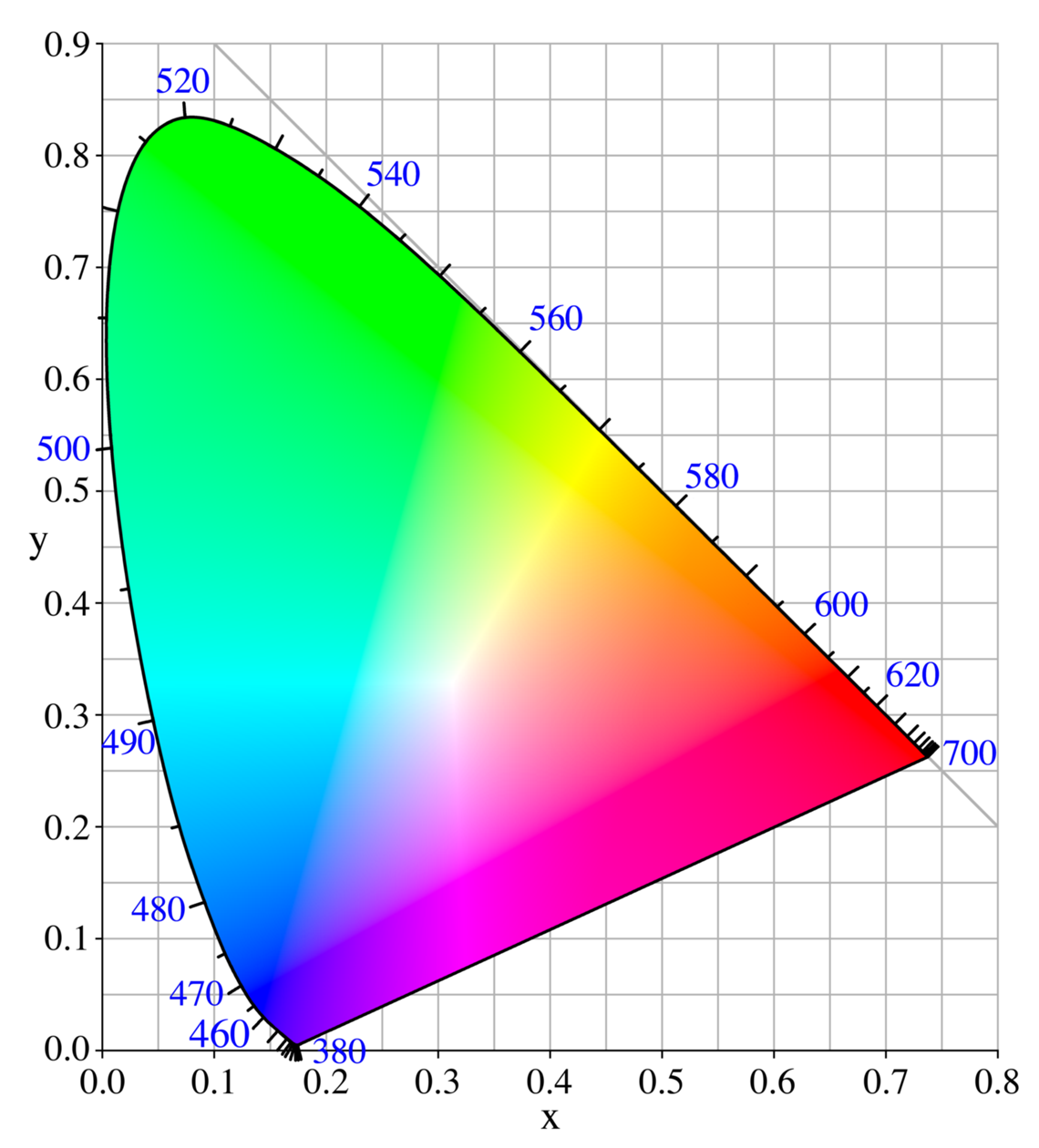

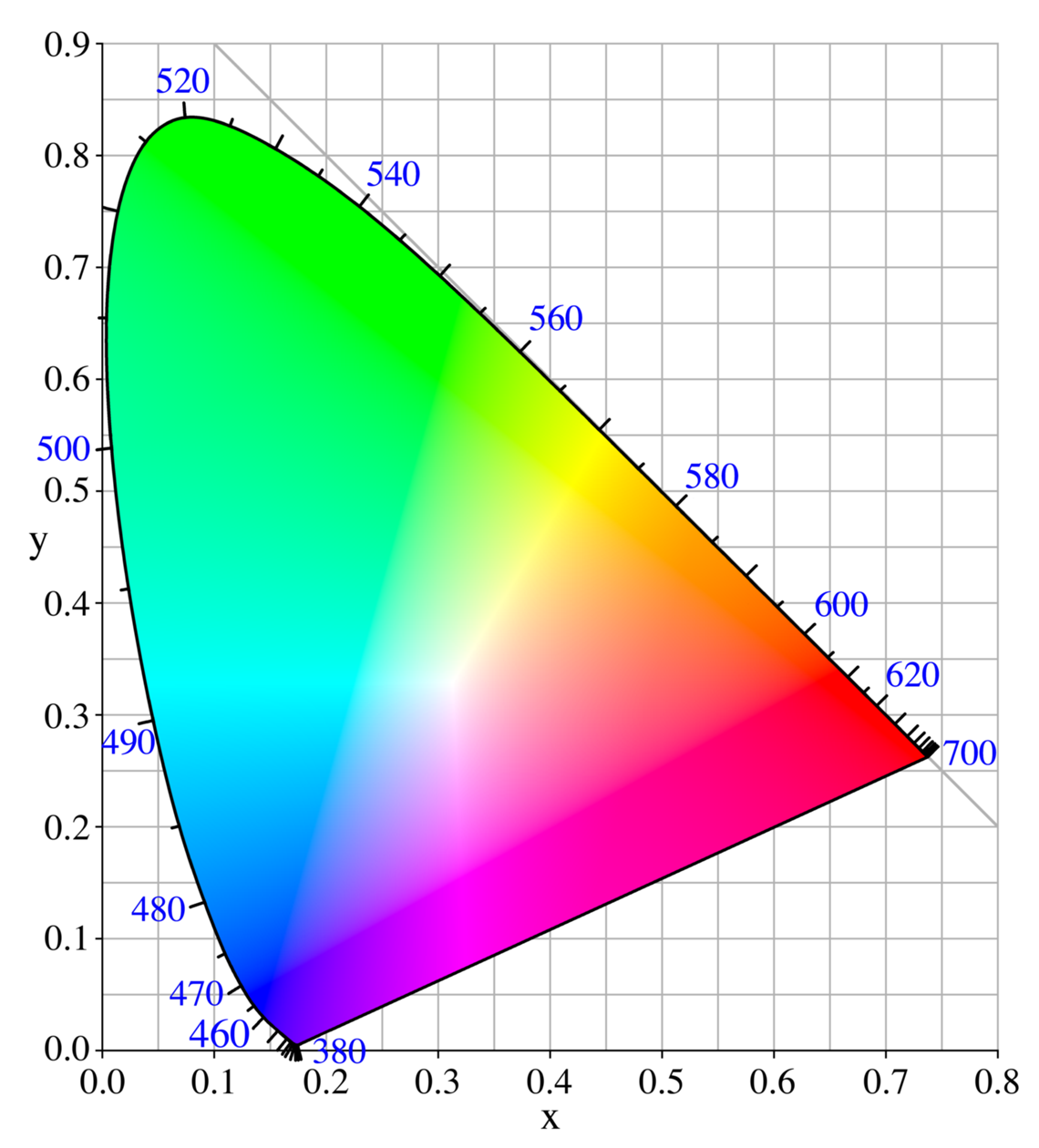

Il piano che risulta è il noto piano di cromaticità x-y, detto anche

scherzosamente, a "ferro da stiro" o a "ferro di cavallo".

::Qui si può scaricare una

pagina A4 stampabile del grafico.

::E qui, per risparmiare carta,

una pagina A4 con 4 grafici.

Un punto sul piano xy rappresenta una cromaticità, o, in altre parole, tutti

i colori che hanno quella cromaticità (ma anche differente luminanza).

La linea a forma di "ferro da stiro" rappresenta le cromaticità dei colori

monocromatici nella parte curva, e dei magenta bicromatici nella parte

inferiore rettilinea.

Sulla parte curva sono indicate le lunghezze d'onda corrispondenti.

Il punto equienergetico

Il punto equienergetico E, rappreentando la cromaticità di un colore che ha

coordinate X = Y = Z ha coordinate:

- xE = 1 / (1+1+1) = 0,333

- yE = 1 / (1+1+1) = 0,333

Al solo scopo di visualizzare dove sono collocate le varie cromaticità

(quindi non si pretenda alcun tipo di fedeltà cromatica), ecco un

diagramma illustrativo colorato:

dove si vede dove sono collocati i blu (lunghezze d'onda più piccole), i

cyan, i verdi, i gialli, i rossi e i magenta. Verso il centro i colori

perdono di saturazione fino a diventare acromatici.

La sintesi addittiva nel piano di cromaticità xy

Le cromaticità dei colori dell'esempio precedente saranno rappresentate da

dei punti aventi coordinate:

- colore A

- x = X / (X+Y+Z) = 2,5 / (2,5+4,0+3,5) = 0,25

- y=Y / (X+Y+Z) = 4 / (2,5+4,0+3,5)= 0,40

- Y= 4,0

- colore B

- x = X / (X+Y+Z) = 4,0 / (4,0+2,0+4,0) = 0,40

- y=Y / (X+Y+Z) = 2,0 / (4,0+2,0+4,0) = 0,20

- Y= 2,0

- colore C = A+B

- x = X / (X+Y+Z) = 6,5 / (6,5+6,0+7,5) = 0,325

- y=Y / (X+Y+Z) =6,0 / (6,5+6,0+7,5)= 0,300

- Y= 6,0

Dove si vede, collocando con attenzione i punti sul piano x-y, che

il punto rappresentante la cromaticità del colore C, sintesi addittiva

di A e B, sta sulla congiungente i due punti rappresentanti le

cromaticità di A e di B.

Non si commetta l'errore di sommare direttamente tra loro le coordinate x

e y!

La lunghezza d'onda dominante come misura della tinta nello spazio

CIE 1931

Si noti che se si prende un qualsiasi colore C e lo si miscela in modo

addittivo con il bianco equienergetico (punto E) , per la proprietà appena

vista prima il colore C' che ne risulta sta sulla congiungente il punto C

con il punto E.

Lo stesso ragionamento si può ovviamente fare a partire anche da un

colore monocromatico CM.

Poiché aggiungendo bianco a un certo colore, il colore che ne risulta ha

la stessa tinta, ma minor saturazione, ne consegue che tutti i punti che

giacciono sulla stessa semiretta che esce dal punto E hanno la stessa

tinta, ma saturazione via via crescente da 0 (il punto E, per il quale non

è nemmeno identificabile la tinta) fino a incontrare il limite del gamut,

dove avremo la maggior saturazione possibile (quella del colore

monocromatico CM, o del magenta bicromatico se andiamo a finire

sulla linea dei magenta).

Questo fatto si può utilizzare per dare un valore della misura della

tinta.

Dato un colore C, la misura della sua tinta può essere data dal valore

della lunghezza d'onda del colore monocromatico CM che ha la

medesima tinta del colore C.

Tale lunghezza d'onda è chiamata lunghezza d'onda dominante

del colore C preso in esame, e, nell'esempio sopra vale 500 nm.

Ovviamente, poiché hanno stessa tinta, è anche la lunghezza d'onda

dominante del colore C', così come di tutti quelli che stanno sulla stessa

semiretta rappresentata.

Qualora però il colore C giacesse nella zona triangolare compresa tra il

punto monocromatico di lunghezza d'onda 380nm (che è l'"estremo blu" della

linea dei magenta, di coordinate circa x=0,174 e y= 0,005), il punto

monocromatico di lunghezza d'onda 780nm (che è l'"estremo rosso" della

linea dei magenta, di coordinate circa x=0,737 e y=0,263), e il punto

equienergetico E, avremmo a che fare con un magenta, e quindi non potremmo

determinare la lunghezza d'onda dominante (i magenta sono almeno

bicromatici), e quindi la misura della sua tinta verrà data mediante la

lunghezza d'onda dominante complementare, ossia la

lunghezza d'onda del colore monocromatico che sta dalla parte opposta

rispetto al punto E.

Nell'esempio qua sopra il colore C è un magenta, e pertanto la sua lunghezza

d'onda dominante non potrà essere espressa. Si dovrà esprimere pertanto la

lunghezza d'onda dominante complementare, che in questo caso vale 550 nm.

Pertanto, ad esempio, se sappiamo che un colore ha lunghezza

d'onda dominante pari a 525 nm, capiamo che si tratta di

un verde.

Se invece sappiamo che un colore ha lunghezza d'onda dominante

complementare pari a 525 nm, capiamo

che si tratta di un magenta.

La lunghezza d'onda dominante, e la lunghezza

d'onda dominante complementare

per i magenta, rappresentano pertanto la misura

della tinta nel piano di cromaticità xy dello spazio CIE

1931.

La purezza di eccitazione come misura della saturazione nello spazio CIE

1931

Abbiamo detto che partendo dal punto equienergetico E, e muovendosi su

una semiretta verso il limite del gamut, la tinta non cambia mentre cambia

la saturazione. La posizione su tale semiretta può essere pertanto

utilizzata come misura della saturazione.

Se un colore coincide col punto E, ha saturazione minima, pari a zero, e

la sua tinta non sarà identificabile.

Se un colore giace sul limite del gamut, sarà un colore monocromatico, o

un magenta bicromatico, e la sua saturazione sarà massima.

Se un colore giace a metà strada tra il punto E e il punto del colore

monocromatico (o magenta bicromatico) avente la stessa tinta, avrà

saturazione intermedia

Pertanto la misura della saturazione di un

colore C, sul piano di cromaticità xy dello spazio CIE 1931, sarà data

dalla purezza purezza d'eccitazione, che vale i

rapporti tra le distanze indicate di seguito:

purezza d'eccitazione del colore C = CE

/ CME

e per i magenta:

purezza d'eccitazione del colore C = CE

/ CBE

Graficamente sarà necessario eseguire col righello le misure di CE,

CME

e CBE ed

eseguire i rapporti.

La purezza di eccitazione si può esprimere anche come valore percentuale,

semplicemente moltiplicando x 100.

A questo link un comodo

visualizzatore interattivo del piano di cromaticità con calcolatore di

lunghezza d'onda dominante e purezza di eccitazione.

Gli spazi cromatici RGB

La proprietà vista prima, per cui un colore che è sintesi (o miscela)

adittiva di due colori A e B è rappresentato nel piano di cromaticità xy

da un punto C che è situato sul segmento della retta congiungente i punti

che rappresentano i colori A e B, si traduce nel fatto che avendo a

disposizione tre colori primari:

tutti i possibili colori ottenibili dalla miscela di questi tre colori

saranno per forza interni al triangolo i cui vertici rappresentano i tre

colori primari stessi.

Lo spazio cromatico sRGB è uno spazio "standard"

utilizzato per rappresentare i colori riproducibili da un monitor "medio",

ossia non professionale, utilizzato come standard del web, allo scopo di

far sì che un determinato colore sia rappresentabile all'incirca allo

stesso modo su qualsiasi monitor.

Tale spazio ha un gamut che nel piano di cromaticità xy è appunto un

triangolo non particolarmente esteso.

Altri spazi RGB standard, rivolti a usi più professionali, come lo spazio

Adobe®RGB hanno un gamut un poco più esteso.

Il bianco che si ottiene miscelando in egual misura i suoi tre primari

non coincide con il colore E equienergetico, ma con un bianco che ha

coordinate leggermente diverse, uguali a quelle di un illuminante "D65"

(il cui significato sarà chiarito più avanti, al paragrafo "Illuminanti

standard"):

Le coordinate xyY dei primari utilizzati sono rappresentate nella tabella

che segue:

|

R rosso

|

G primario verde

|

B primario blu

|

W bianco (D65)

|

x

|

0,6400

|

0,3000

|

0,1500

|

0,3127

|

y

|

0,3300

|

0,6000

|

0,0600

|

0,3290

|

Y

|

0,2126

|

0,7152

|

0,0722

|

1,0000

|

Un colore definito nelle tre coordinate xyY (o XYZ, visto che è sempre

possibile passare da un sistema di coordinate all'altro con le

trasfornazioni viste nel paragrafo "Le

coordinate colorimetriche x, y, Y") può essere trasformato nelle

coordinate sR, sG, sB (il prefisso "s" è utilizzata per indicare che

stiamo utilizzando lo spazio sRGB) mediante una trasformazione (piuttosto

complessa, come calcolo, volendola fare manualmente)

________________

x

|

| sR

y -->|

trasformazione |--> sG

Y |________________|

sB

le 3 nuove coordinate sR, sG, sB hanno valori compresi tra i noti limiti

0 e 255 (per essere codificabili con 8 bit)

Se nella trasformazione si ottiene anche uno solo dei 3 valori sR, sG, sB

minore di 0 o maggiore di 255, significa che il colore è al di fuori del

gamut triangolare dello spazio sRGB, e non potrà essere rappresentato da

un monitor che funziona secondo lo standard sRGB. Dovrà allora essere

fatta una "correzione" del colore (correzione che prende il nome di

"intento di rendering") per poterlo rappresentare, ma il colore che verrà

rappresentato sarà giocoforza un'approssimazione.

È quello che viene fatto nel visualizzatore

di colore visto prima, quando appaiono gli avvisi:

- il colore mostrato è attenuato

- il colore mostrato è desatrato

che indicano le correzioni per potere visualizzare il colore (quando

invece appare l'avviso "fuori dal gamut" si intende che sono state

inserite delle coordinate che non corrispondono a un colore reale, ma

fuori dal gamut assoluto).

<< Paragrafo precedente << >>Paragrafo

successivo

Livio Colombo

Alcuni diritti riservati:

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative

Commons Attribuzione

- Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.